6月は水無月と書きますが、6月は梅雨の時期なのに”水無し”とは?と思いましたが、調べてみますと、この”無”は「の」を意味する連体助詞の「な」 = 「無」のことのようなので、水無月は「水の月」でそのまま水の多い月、つまり”梅雨の月”と解釈できると思います。

ただ、明治時代以前は現在、我々が用いている太陽暦の一種であるグレゴリオ暦ではなく、月の満ち欠けより算出された旧暦(太陰太陽暦)なので、1年の日数が変動するため現在の季節感とはズレが生じたようです。つまり、昔の6月(神無月)は7月頃になることも多かったため、梅雨明け頃の時期になることが多いようで、実際の季節とのズレが生じるわけです。

そのため、昔の人は、中国で考案された二十四節気なども用いていました。これは1年の太陽の動きを24等分したもので「春分」「秋分」「立春」「立秋」などがあり、太陽の動きから作り出しましたので、より365日に近いものでした。昔の人はうまく組み合わせて生活していたようです。

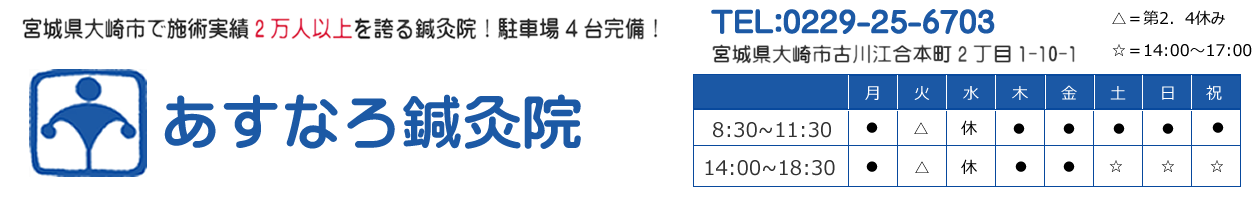

さて、6月のお休みですが、1日㈫、8日㈫、15日㈫、20日㈰の午後、22日㈫です。

梅雨の時期は水分代謝が悪い人は体調を崩しやすいので、適度に汗をかきましょう!!

コメント